Als leidenschaftlicher Naturbeobachter war ich schon immer fasziniert davon, wie wir die Flora und Fauna um uns herum erfassen können. Doch in den letzten Jahren, das habe ich selbst hautnah miterlebt, hat sich in der Art und Weise, wie wir biologische Arten dokumentieren und verstehen, einiges grundlegend verändert.

Es geht nicht mehr nur um das Notizbuch und Fernglas, sondern um globale Netzwerke, künstliche Intelligenz und die unglaubliche Kraft der Gemeinschaft, die ich international sehe.

Manchmal, wenn ich abends durch die Daten von Projekten wie iNaturalist scrolle, überkommt mich ein Gefühl der Hoffnung. Die digitale Revolution hat die Biodiversitätsforschung regelrecht auf den Kopf gestellt – von der präzisen Artenerkennung durch KI bis hin zur Auswertung gigantischer Datensätze, die uns völlig neue Einblicke ermöglichen.

Diese Entwicklung ist nicht nur spannend, sie ist absolut entscheidend für den Schutz unserer Ökosysteme, besonders angesichts der drängenden Klimakrise und des Artensterbens.

Ich merke, wie sich hier eine ganz neue Ära anbahnt, in der jeder Einzelne einen Beitrag leisten kann und die Grenzen zwischen Amateurforschung und Wissenschaft verschwimmen.

Die Vernetzung über Kontinente hinweg und der Einsatz modernster Technologien wie eDNA-Analyse oder Satellitenbilder verändern unser Verständnis von Lebensräumen in einem Tempo, das noch vor wenigen Jahren undenkbar war.

Und ganz ehrlich, das ist erst der Anfang. Die Herausforderungen bleiben, keine Frage: Datenqualität, die Einbindung aller Beteiligten und die Sicherstellung, dass diese wertvollen Informationen auch wirklich dort ankommen, wo sie gebraucht werden.

Doch die Dynamik, die ich global beobachte, gibt Anlass zu großem Optimismus. Lassen Sie uns genau beleuchten, welche internationalen Strömungen die Beobachtungssysteme für biologische Arten gerade prägen.

Die Welle der Bürgerwissenschaft: Wenn Hobbys die Forschung vorantreiben

Als jemand, der seit Jahren mit Leidenschaft die Natur erkundet und dokumentiert, habe ich selbst miterlebt, wie die Bürgerwissenschaft – oder Citizen Science, wie man international sagt – die Spielregeln der Artenbeobachtung komplett neu definiert hat.

Es ist nicht mehr nur den professionellen Wissenschaftlern vorbehalten, wertvolle Daten zu sammeln. Nein, das ist das Faszinierende daran: Jeder von uns, ob beim Spaziergang im Wald, im eigenen Garten oder auf Reisen, kann einen entscheidenden Beitrag leisten.

Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich das erste Mal eine seltene Orchidee mithilfe einer App hochgeladen habe und innerhalb von Minuten Bestätigung von Experten aus aller Welt erhielt.

Dieses Gefühl, Teil eines globalen Netzwerks zu sein, das gemeinsam Wissen schafft, ist einfach unbezahlbar. Es geht darum, die immense, ungenutzte Beobachtungsenergie von Millionen Menschen zu bündeln und für die Wissenschaft nutzbar zu machen.

Das hat zu einer Explosion der verfügbaren Daten geführt, die früher in diesem Umfang einfach undenkbar gewesen wäre. Die geografische Abdeckung, die wir durch diese gemeinschaftliche Anstrengung erreichen, ist schlichtweg revolutionär für das Verständnis globaler Biodiversitätsmuster und -veränderungen.

Vom passionierten Beobachter zum aktiven Datenlieferanten: Eine Bewegung mit unerwartetem Impact

Die Zeiten, in denen man als Naturliebhaber seine Beobachtungen einsam im Notizbuch festhielt, sind vorbei. Heute können wir mit ein paar Klicks auf dem Smartphone Fotos von Pflanzen, Tieren oder Pilzen hochladen, GPS-Daten hinzufügen und unsere Entdeckungen sofort mit einer riesigen Gemeinschaft teilen.

Plattformen wie iNaturalist oder eBird sind zu zentralen Knotenpunkten geworden, wo sich Amateure und Profis auf Augenhöhe begegnen. Was mich persönlich besonders beeindruckt, ist die Qualitätssicherung durch die Community selbst: Wenn ich einen Falter identifiziere und andere Experten meine Bestimmung bestätigen oder korrigieren, lerne ich jedes Mal dazu.

Es ist eine fortwährende Lernerfahrung, die nicht nur mein eigenes Wissen erweitert, sondern auch sicherstellt, dass die gesammelten Daten verlässlich sind.

Diese Schwarmintelligenz ist ein unglaubliches Gut, das uns hilft, Artenverteilungen präziser denn je zu erfassen und sogar das Auftauchen invasiver Arten frühzeitig zu erkennen.

Die Möglichkeit, direkt zur Forschung beizutragen und Veränderungen in der heimischen Flora und Fauna zu dokumentieren, gibt mir ein tiefes Gefühl der Sinnhaftigkeit.

Die Demokratisierung des Wissens: Barrieren abbauen und Teilhabe fördern

Bürgerwissenschaft macht die Wissenschaft greifbar und zugänglich für jedermann. Sie reißt Barrieren ein, die traditionell zwischen der akademischen Welt und der breiten Öffentlichkeit bestanden.

Plötzlich ist Wissen nicht mehr nur etwas, das in Universitäten und Laboren entsteht, sondern etwas, das gemeinsam im Feld, im Garten, am Wegesrand generiert wird.

Dies fördert nicht nur ein tieferes Verständnis für ökologische Zusammenhänge in der Bevölkerung, sondern schafft auch ein kollektives Verantwortungsbewusstsein für den Naturschutz.

Ich sehe immer wieder, wie Menschen, die vorher wenig Bezug zur Wissenschaft hatten, durch die Bürgerwissenschaft ein neues Hobby und eine neue Leidenschaft entdecken.

Es geht darum, Menschen zu befähigen, ihre Umgebung bewusster wahrzunehmen und zu verstehen, dass ihre individuellen Beobachtungen in der Summe ein riesiges Puzzle ergeben, das uns hilft, die Welt besser zu schützen.

Das stärkt nicht nur die wissenschaftliche Basis, sondern auch das Engagement für unsere Umwelt auf lokaler und globaler Ebene.

Künstliche Intelligenz: Mein neuer bester Freund bei der Artenerkennung

Die Vorstellung, dass ein Computer meine unscharfen Fotos von Vögeln oder Insekten besser bestimmen kann als ich selbst, war anfangs fast schon unheimlich.

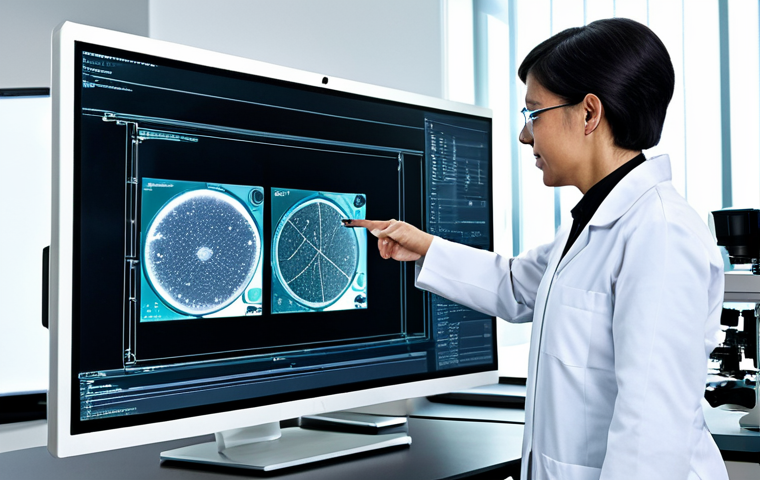

Doch ich habe schnell gemerkt: Künstliche Intelligenz ist kein Gegner, sondern ein unfassbar mächtiger Verbündeter in der Artenbeobachtung. Seitdem ich Apps nutze, die auf neuronalen Netzen basieren, hat sich mein Feldstudium grundlegend verändert.

Die Trefferquoten sind beeindruckend hoch, und selbst bei schwer zu unterscheidenden Arten liefert die KI oft wertvolle Hinweise. Manchmal schieße ich ein Foto von einer Pflanze, die ich noch nie zuvor gesehen habe, lade es hoch, und innerhalb von Sekunden erhalte ich eine plausible Bestimmung – oft begleitet von weiteren Informationen über Verbreitung und Ökologie.

Das spart nicht nur enorme Zeit, sondern senkt auch die Einstiegshürde für Neulinge erheblich. Die KI-gestützte Artenerkennung ist nicht nur ein nettes Gimmick, sondern ein echter Motor für die Biodiversitätsforschung, weil sie es ermöglicht, Beobachtungen in einem zuvor undenkbaren Tempo und Umfang zu verifizieren und zu verarbeiten.

Algorithmen, die sehen lernen: Wie KI unsere Beobachtungen revolutioniert

Die Fortschritte in der Bilderkennung sind atemberaubend. Moderne Algorithmen, oft als Deep Learning bekannt, werden mit Millionen von Bildern trainiert und können Muster erkennen, die für das menschliche Auge unsichtbar bleiben oder nur von hochspezialisierten Experten wahrgenommen werden.

Wenn ich beispielsweise eine Libelle fotografiere, analysiert die KI blitzschnell Merkmale wie Flügeläderung, Körperbau und Färbung, um eine präzise Bestimmung vorzunehmen.

Das gilt nicht nur für visuelle Daten; auch die Erkennung von Vogelgesängen oder Fledermausrufen mittels KI hat das akustische Monitoring revolutioniert.

Was mich daran so fasziniert, ist, dass diese Technologie ständig besser wird, je mehr Daten sie verarbeitet. Es ist ein selbstverstärkendes

Geschwindigkeit trifft Präzision: Die Evolution des Artenmonitorings

Die Kombination aus Geschwindigkeit und Präzision, die KI bietet, ist für das Artenmonitoring von unschätzbarem Wert. Traditionelle Methoden der Artenbestimmung sind oft zeitaufwendig und erfordern ein hohes Maß an Fachwissen, das nicht immer und überall verfügbar ist.

Mit KI-Tools können wir jetzt nicht nur schneller, sondern auch konsistenter Arten identifizieren. Das ist entscheidend, wenn wir beispielsweise die Ausbreitung invasiver Arten überwachen, die Auswirkungen des Klimawandels auf Lebensgemeinschaften verfolgen oder schnell auf Artenschutzbedürfnisse reagieren müssen.

Ich denke da an Projekte, bei denen tausende Kamerfallenbilder automatisch nach bestimmten Tierarten durchsucht werden, oder an das Live-Monitoring von Vogelzügen.

Die Technologie ermöglicht es uns, Veränderungen in Ökosystemen in nahezu Echtzeit zu erkennen und fundierte Entscheidungen für den Schutz der Artenvielfalt zu treffen.

Es ist, als hätten wir plötzlich eine unendliche Anzahl von hochqualifizierten Augenpaaren, die uns bei der Beobachtung zur Seite stehen.

Die globale Vernetzung: Wenn Daten keine Grenzen kennen und Wissen floriert

Was mich wirklich begeistert, ist die Erkenntnis, dass meine kleine Beobachtung im deutschen Wald Teil eines gigantischen, globalen Puzzles ist. Die digitale Revolution hat nicht nur die Art der Datenerhebung verändert, sondern auch die Art und Weise, wie diese Daten geteilt und genutzt werden.

Es entstehen riesige, internationale Plattformen und Netzwerke, die Milliarden von Beobachtungen zusammenführen und Wissenschaftlern, Behörden und der Öffentlichkeit zugänglich machen.

Ich sehe das als einen riesigen Schritt vorwärts, denn Arten wandern und Ökosysteme sind nicht an Ländergrenzen gebunden. Um wirklich globale Trends im Artensterben oder der Ausbreitung zu verstehen, braucht man globale Daten.

Die Idee, dass Beobachtungsdaten aus dem Amazonasbecken genauso zugänglich sind wie die aus einem Naturschutzgebiet in Bayern, ist schlichtweg revolutionär und hat das Potenzial, unser Verständnis von Biodiversität auf eine völlig neue Ebene zu heben.

Gigantische Datenbanken und ihre geheime Macht: GBIF und Co.

Ein Paradebeispiel für diese globale Vernetzung ist die Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Ich habe mich mal intensiver damit beschäftigt und war schlichtweg überwältigt von der Menge an Daten, die dort zusammenfließt – Milliarden von Artendatensätzen aus Museen, Herbarien, Forschungsprojekten und eben auch Bürgerwissenschaftsprojekten weltweit.

GBIF ist keine Plattform, auf der ich meine eigenen Beobachtungen hochlade, sondern ein Aggregator, der Daten von Tausenden von Institutionen sammelt, standardisiert und über eine einzige Schnittstelle zugänglich macht.

Das ist die wahre Macht: Wenn Forscher aus Australien Daten aus Europa analysieren können, um globale Wanderungsbewegungen zu verstehen, oder wenn Naturschutzorganisationen aus Afrika auf Daten aus Nordamerika zugreifen, um übertragbare Schutzstrategien zu entwickeln.

Das schafft Synergien und Einsichten, die in fragmentierten Systemen niemals möglich wären. Es ist ein offenes Archiv der Artenvielfalt unseres Planeten, das ich persönlich als unschätzbar wertvoll erachte.

Kollaboration über Kontinente: Gemeinsam mehr erreichen

Die wahre Stärke der globalen Vernetzung liegt in der Ermöglichung grenzüberschreitender Zusammenarbeit. Ich sehe, wie Wissenschaftler aus verschiedenen Ländern gemeinsam an Studien arbeiten, die auf den aggregierten Daten basieren, und wie Naturschutzorganisationen weltweit koordinierte Aktionen planen können.

Projekte wie die „Global FinPrint“-Initiative, die auf der ganzen Welt Haipopulationen kartiert, oder der „Great Backyard Bird Count“, der jährlich hunderttausende von Vogelsichtungen aus Nord- und Südamerika sammelt, zeigen, was möglich ist, wenn Menschen und Daten sich vernetzen.

Diese internationalen Bemühungen sind nicht nur effizienter, sondern auch effektiver, da sie ein umfassenderes Bild der globalen Biodiversitätskrise liefern und es ermöglichen, Prioritäten für den Artenschutz auf einer fundierteren Basis zu setzen.

Es gibt mir Hoffnung zu sehen, wie sehr sich die Gemeinschaft auf diesen globalen Austausch einlässt und die Vorteile erkennt.

| Merkmal | Traditionelle Artenbeobachtung | Digitale/Bürgerwissenschaftliche Artenbeobachtung |

|---|---|---|

| Datenerfassung | Manuell, Feldnotizen, spezialisierte Ausrüstung, oft punktuell | Digital (Smartphone-Apps, Kameras), oft mit GPS-Daten, massenhaft und flächendeckend |

| Validierung | Expertenwissen, peer-reviewte Veröffentlichungen | KI-gestützte Vorschläge, Community-Validierung durch Experten und erfahrene Nutzer |

| Reichweite | Lokal bis regional, oft auf Forschungsgebiete beschränkt | Global, überall wo Menschen sind (Urban, ländlich, auch entlegene Gebiete) |

| Zugänglichkeit | Oft auf wissenschaftliche Kreise beschränkt, Publikationen | Offen zugänglich über Online-Plattformen und Datenbanken für jedermann |

| Lernkurve | Hoch, erfordert umfangreiches Fachwissen | Geringer durch KI-Unterstützung und Community-Lernmöglichkeiten |

| Beitragspotenzial | Wenige Experten leisten Großteil der Arbeit | Jeder kann mit minimaler Einarbeitung wertvolle Daten beisteuern |

Technologien am Horizont: Was die Zukunft für unsere Artenbeobachtung bereithält

Wenn ich über die Zukunft der Artenbeobachtung nachdenke, dann komme ich ins Schwärmen. Die Möglichkeiten, die uns neue Technologien eröffnen, sind geradezu fantastisch und lassen uns mit einer Präzision und einem Umfang arbeiten, der noch vor wenigen Jahren reine Science-Fiction war.

Es geht nicht mehr nur darum, eine Art zu sehen und zu bestimmen. Es geht darum, unsichtbare Spuren zu entschlüsseln, Lebensräume aus dem Weltall zu kartieren oder ganze Ökosysteme mit intelligenten Sensoren zu überwachen.

Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Entwicklungen entscheidend sein werden, um die Herausforderungen des Artensterbens und des Klimawandels zu meistern.

Die Forschungslandschaft verändert sich rapide, und ich bin immer wieder überrascht, welche cleveren Lösungen Wissenschaftler und Ingenieure entwickeln, um unsere Beobachtungsfähigkeiten zu erweitern.

Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, und jede neue Technologie, die uns einen Vorteil verschafft, ist ein Segen.

Unsichtbare Spuren entschlüsseln: Die eDNA-Revolution

Eine der faszinierendsten Entwicklungen der letzten Jahre ist zweifellos die Umwelt-DNA-Analyse, kurz eDNA. Stellen Sie sich vor: Sie nehmen eine Wasserprobe aus einem Bach oder eine Bodenprobe aus dem Wald, und aus winzigen Spuren von DNA, die Tiere, Pflanzen oder Pilze durch Hautschuppen, Kot oder Speichel hinterlassen haben, können Sie bestimmen, welche Arten dort leben oder kürzlich gelebt haben.

Das ist ein absoluter Game-Changer! Ich habe von Projekten gehört, bei denen damit seltene oder schwer nachweisbare Arten wie bestimmte Amphibien oder seltene Fischarten in Gewässern nachgewiesen wurden, ohne dass man die Tiere selbst fangen oder sehen musste.

Das reduziert den Aufwand und die Störung für die Tiere erheblich. Für mich persönlich ist die Vorstellung, dass man Biodiversität buchstäblich aus dem Unsichtbaren herauslesen kann, unglaublich spannend und vielversprechend.

Es eröffnet uns völlig neue Wege, Arteninventare zu erstellen, die Verbreitung von Arten zu überwachen und selbst Populationen in schwer zugänglichen Lebensräumen zu erfassen.

Von oben betrachtet: Satellitenbilder und Drohnen für den großen Überblick

Während eDNA uns in die mikroskopische Welt eintauchen lässt, ermöglichen uns Satellitenbilder und Drohnen, die Makro-Ebene zu erfassen. Die kontinuierliche Verfügbarkeit hochauflösender Satellitenbilder hat die Möglichkeiten des Habitatmonitorings revolutioniert.

Wir können jetzt Entwaldung, Urbanisierung oder die Veränderung von Feuchtgebieten in Echtzeit verfolgen und analysieren. Das ist enorm wichtig, um die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf Ökosysteme zu verstehen und frühzeitig Gegenmaßnahmen einzuleiten.

Drohnen gehen noch einen Schritt weiter: Sie ermöglichen detailreiche Aufnahmen aus geringer Höhe, die für die Bestandsaufnahme von Pflanzenarten, die Überwachung von Vogelkolonien oder sogar das Zählen großer Säugetierherden genutzt werden können, ohne die Tiere zu stören.

Ich finde es beeindruckend, wie präzise man heutzutage Veränderungen in der Landschaft und den dort lebenden Arten aus der Vogelperspektive erkennen kann.

Es gibt uns eine Perspektive, die wir am Boden niemals erreichen könnten, und ist unerlässlich für das großflächige Management von Schutzgebieten.

Herausforderungen meistern, Chancen nutzen: Ein Blick hinter die Kulissen der neuen Beobachtungswelt

So begeistert ich von all diesen neuen Entwicklungen bin, so ehrlich muss ich auch sein: Wo Licht ist, ist auch Schatten. Die rasante Digitalisierung und Globalisierung der Artenbeobachtung bringt auch neue Herausforderungen mit sich, die wir als Gemeinschaft ernst nehmen müssen.

Es geht nicht nur darum, immer mehr Daten zu sammeln, sondern auch darum, sicherzustellen, dass diese Daten vertrauenswürdig sind, dass sie richtig interpretiert werden und dass wirklich alle Beteiligten von den Erkenntnissen profitieren können.

Ich sehe hier eine permanente Aufgabe, die uns alle betrifft – von den Entwicklern der Apps bis zu den Freiwilligen im Feld. Es ist ein fortlaufender Prozess des Lernens und der Anpassung, aber ich bin optimistisch, dass wir diese Hürden meistern werden, denn der Wille zur Zusammenarbeit und zum Schutz unserer Natur ist enorm.

Datenqualität ist König: Vertrauen schaffen in der Welt der Big Data

Die schiere Menge an Daten, die durch Bürgerwissenschaft und automatisiertes Monitoring generiert wird, ist Fluch und Segen zugleich. Einerseits ist es fantastisch, so viele Informationen zu haben.

Andererseits stellt sich die Frage: Wie stellen wir sicher, dass diese Daten zuverlässig und für wissenschaftliche Zwecke nutzbar sind? Die Qualitätssicherung ist hier das A und O.

Das geschieht durch verschiedene Mechanismen: Die bereits erwähnte Community-Validierung, bei der erfahrene Nutzer und Experten Beobachtungen überprüfen; der Einsatz von KI zur Plausibilitätsprüfung; und nicht zuletzt die Schulung von Bürgerwissenschaftlern, damit sie hochwertige Daten sammeln können.

Ich habe selbst an Workshops teilgenommen, wo man gelernt hat, wie man gute Fotos macht und wichtige Merkmale dokumentiert. Dieses Bewusstsein für Datenqualität ist entscheidend, um das Vertrauen in diese neuen Beobachtungssysteme zu stärken und sicherzustellen, dass die Ergebnisse auch von der breiteren wissenschaftlichen Gemeinschaft akzeptiert werden.

Nur so können wir wirklich fundierte Entscheidungen für den Artenschutz treffen.

Jenseits der Technik: Menschliche Faktoren und gesellschaftliche Akzeptanz

Neben den technischen Aspekten gibt es auch wichtige menschliche und gesellschaftliche Fragen, die wir nicht außer Acht lassen dürfen. Wie stellen wir sicher, dass die Vorteile dieser Technologien wirklich allen zugutekommen, auch in Regionen mit begrenztem Zugang zu Technologie oder Internet?

Wie gehen wir mit Datenschutzfragen um, wenn GPS-Daten von sensiblen Gebieten geteilt werden? Und wie motivieren wir weiterhin Menschen, sich zu beteiligen, wenn der anfängliche Reiz des Neuen vielleicht nachlässt?

Es geht darum, nachhaltige Modelle zu schaffen, die nicht nur technologisch ausgeklügelt, sondern auch sozial inklusiv sind. Meine persönliche Erfahrung zeigt, dass die Begeisterung für die Naturbeobachtung ansteckend ist.

Wenn wir es schaffen, diese Leidenschaft zu nutzen und die Menschen weiterhin aktiv einzubinden, können wir sicherstellen, dass die digitale Revolution der Artenbeobachtung nicht nur ein technisches Phänomen bleibt, sondern eine tiefgreifende Bewegung, die unser Verhältnis zur Natur dauerhaft positiv verändert.

Das ist die wahre Chance, die in diesen Entwicklungen liegt.

Abschließende Gedanken

Ich hoffe, dieser Einblick in die faszinierende Welt der modernen Artenbeobachtung hat Sie genauso begeistert wie mich. Wir stehen an der Schwelle zu einem neuen Zeitalter, in dem die Grenzen zwischen Amateur und Profi verschwimmen und Technologie uns ungeahnte Möglichkeiten eröffnet.

Es ist ein Privileg, Teil dieser Bewegung zu sein, die nicht nur unser Wissen über die Natur exponentiell erweitert, sondern uns auch in die Lage versetzt, unseren Planeten effektiver zu schützen.

Jeder Beitrag zählt, und jede Beobachtung ist ein Puzzleteil in einem globalen Bild. Lassen Sie uns gemeinsam diese unglaubliche Reise fortsetzen und die Wunder der Artenvielfalt für zukünftige Generationen bewahren.

Nützliche Informationen

1. Einstieg leicht gemacht: Beginnen Sie mit kostenlosen Smartphone-Apps wie iNaturalist (für Pflanzen, Tiere, Pilze weltweit) oder Naturblick (für Deutschland), um Ihre ersten Beobachtungen zu dokumentieren und von der Community validieren zu lassen.

2. Lokale Projekte finden: Viele Naturschutzorganisationen (z.B. NABU, BUND) und Forschungsinstitute bieten regionale Bürgerwissenschaftsprojekte an, bei denen Sie aktiv mitwirken können, sei es bei Vogelzählungen oder der Kartierung seltener Pflanzen.

3. Qualität vor Quantität: Achten Sie bei Ihren Beobachtungen auf gute Fotos oder präzise Beschreibungen. Je besser die Qualität Ihrer Daten, desto wertvoller sind sie für die Forschung und desto schneller erhalten Sie Feedback von Experten.

4. Weiterbildung nutzen: Viele Plattformen und Vereine bieten kostenlose Online-Kurse oder Workshops zur Artenbestimmung an. Das erweiterte Wissen macht nicht nur mehr Spaß, sondern verbessert auch Ihre Beiträge zur Wissenschaft.

5. Datenschutz beachten: Seien Sie sich bewusst, dass Beobachtungsdaten oft mit GPS-Koordinaten verknüpft sind. Bei sensiblen oder seltenen Arten können Sie die genauen Standortdaten auf manchen Plattformen verbergen, um die Tiere zu schützen.

Wichtige Erkenntnisse auf einen Blick

Die Artenbeobachtung hat sich durch Bürgerwissenschaft, Künstliche Intelligenz und globale digitale Vernetzung revolutioniert. Jeder Einzelne kann nun einen wesentlichen Beitrag zur Erfassung und zum Schutz der Biodiversität leisten, unterstützt durch intelligente Technologien, die die Identifizierung vereinfachen und die Datenqualität verbessern.

Die entstehenden riesigen Datenbanken und globalen Kooperationen ermöglichen ein beispielloses Verständnis unserer Ökosysteme und bilden eine unverzichtbare Grundlage für den Naturschutz.

Trotz Herausforderungen bei der Datenqualität und gesellschaftlichen Akzeptanz überwiegen die Chancen, die unsere Beziehung zur Natur tiefgreifend und positiv verändern können.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) 📖

F: eld revolutionieren und uns völlig neue Türen öffnen. Erstens, die Künstliche Intelligenz in der

A: rtenerkennung. Ich erinnere mich noch an Zeiten, da musste man stundenlang in dicken Bestimmungsbüchern blättern, um eine Pflanze oder ein Insekt eindeutig zuzuordnen.

Heute zücke ich mein Smartphone, mache ein Foto auf iNaturalist, und oft genug gibt mir die KI einen erstaunlich präzisen Vorschlag. Das beschleunigt die Datenerfassung ungemein und macht sie für viel mehr Menschen zugänglich – das ist ein echter Game Changer.

Zweitens, die eDNA-Analyse. Die Möglichkeit, Umwelt-DNA aus Wasser- oder Bodenproben zu isolieren und damit Arten nachzuweisen, die man sonst nur schwer finden würde, ist einfach revolutionär.

Man stelle sich vor, wie man damit ganze Ökosysteme quasi unsichtbar überwachen kann! Und drittens, die Nutzung von Satellitenbildern und Fernerkundung.

Das ermöglicht uns, Veränderungen in Lebensräumen auf globaler Ebene zu verfolgen, in einem Ausmaß, das noch vor zehn Jahren absolut undenkbar war. Das gibt uns eine Vogelperspektive, die entscheidend ist, um die großen Zusammenhänge zu verstehen und zu handeln.

Q2: Wie verändert sich durch Bürgerwissenschaft (Citizen Science) die Rolle von Einzelpersonen und Gemeinschaften international in diesem Bereich? A2: Das ist für mich persönlich eine der faszinierendsten Entwicklungen überhaupt!

Ich erlebe immer wieder, wie die Grenzen zwischen den „echten“ Wissenschaftlern und engagierten Amateuren komplett verschwimmen. Früher war Forschung oft eine Domäne von Universitäten und großen Forschungsinstituten.

Heute? Dank Plattformen und Initiativen kann ein Naturliebhaber aus dem bayerischen Voralpenland eine seltene Schmetterlingsart entdecken, deren Vorkommen dann von einem Spezialisten in Japan verifiziert und in globale Datenbanken eingespeist wird.

Diese Demokratisierung der Forschung ist einfach gigantisch. Plötzlich können Tausende, ja Millionen Augen und Ohren weltweit Daten sammeln, die ein einzelnes Forschungsteam niemals zusammentragen könnte.

Es geht aber nicht nur um das reine Sammeln von Daten, sondern auch um den regen Austausch von Wissen, die Sensibilisierung für die eigene Umwelt und die Schaffung einer globalen Gemeinschaft, die sich leidenschaftlich dem Artenschutz verschrieben hat.

Das ist eine unheimliche Motivation, wenn man sieht, wie viele Menschen mithelfen wollen und können. Q3: Welche Herausforderungen bleiben trotz der Fortschritte und des Optimismus in der globalen Biodiversitätsbeobachtung bestehen und wie geht man damit um?

A3: Ja, der Optimismus ist groß und sehr berechtigt, das spüre ich jeden Tag, aber es wäre naiv, die Augen vor den bestehenden Herausforderungen zu verschließen.

Eine ganz große Frage ist und bleibt die Datenqualität. Wenn wirklich jeder mitmachen kann, muss auch sichergestellt werden, dass die gesammelten Daten wissenschaftlich verlässlich sind.

Hier helfen ausgeklügelte Verifikationssysteme, wie man sie beispielsweise bei iNaturalist findet, wo mehrere Nutzer eine Beobachtung bestätigen müssen, und Algorithmen, die Plausibilitätsprüfungen vornehmen.

Zweitens, die Inklusion und Beteiligung aller Akteure. Es ist leicht, über High-Tech und neue Tools zu sprechen, aber erreichen wir damit wirklich auch die Menschen in den Gebieten, die am stärksten vom Biodiversitätsverlust betroffen sind, aber vielleicht keinen Zugang zu dieser Technologie haben?

Hier braucht es maßgeschneiderte lokale Initiativen, angepasste Tools und viel Aufklärungsarbeit vor Ort. Und drittens, die Nutzbarmachung der Daten. Es nützt uns nichts, gigantische Datensätze zu haben, wenn diese nicht dort ankommen, wo politische Entscheidungen getroffen werden, oder wenn sie nicht so aufbereitet sind, dass sie von Behörden oder Schutzorganisationen effektiv genutzt werden können.

Da müssen wir noch viel besser werden, die Brücke zwischen der reinen Datensammlung und der aktiven Nutzung für den Naturschutz konsequent schlagen. Es ist ein ständiges Lernen und Anpassen, aber ich sehe, dass die Gemeinschaft und die Initiativen weltweit unermüdlich daran arbeiten, diese Hürden zu überwinden.

Das stimmt mich sehr zuversichtlich.

📚 Referenzen

Wikipedia Enzyklopädie

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과